A Nicole,

Prueba de que el futuro está aquí.

De niño, urbano como fui, me parecía muy especial el que un país, el mío, sin tener muy claro lo que eso significara, tuviera todo lo que uno veía en la tele, esa novedad que nos traía toda la monocromía del mundo al hogar. infinitos que se movían entre Macuto y Los Caracas allende Naiguatá.

Películas de selvas -así es Guayana- decían en casa, de desiertos -Mira, como los Médanos de Coro- escuchaba, o aquellos documentales de alpinistas, (como le decíamos hasta hace muy poco a todo el que escalaba montañas) acotados por un “Nevados como en Mérida”. Pensaba que lo teníamos todo aquí adentro. Yo aún no lo había visto pero me bastaba con los testimonios de quienes me rodeaban. Sólo para las historias de piratas tenía una referencia tangible: mis inmensos mares

Películas de selvas -así es Guayana- decían en casa, de desiertos -Mira, como los Médanos de Coro- escuchaba, o aquellos documentales de alpinistas, (como le decíamos hasta hace muy poco a todo el que escalaba montañas) acotados por un “Nevados como en Mérida”. Pensaba que lo teníamos todo aquí adentro. Yo aún no lo había visto pero me bastaba con los testimonios de quienes me rodeaban. Sólo para las historias de piratas tenía una referencia tangible: mis inmensos mares

Poco a poco fui conociendo esas humedades, calores y fríos de los climas que nos guardaban los paisajes nuestros. Conocí los calores desérticos y las arenas de Falcón y así, los Médanos de Coro. Recuerdo una conversación con una señora ya de edad avanzada que nos hablaba de los médanos, en el zaguán de su casa, típica colonial del sitio, en términos humanizados.

-Hoy amanecieron alborotados – decía la señora refiriéndose a las arenas.

- Se comieron la vía y están ahí echa'os. -Y concluía- Ahora habrá que llevar la máquina a que los empujen.

Los trataba como si fueran gente, como muchachos traviesos que así como cortaban la carretera podían mover o desaparecer un montículo, que si servía de referencia orientadora a los nuevos visitantes, lo efímero provocaba que se extraviaran. Así se llevaban ese recuerdo a manera de souvenir de la travesura de “los muchachos”.

De todos esos climas y sus naturalezas era, para mí, la nieve y el frío lo menos natural y por ello insólito. Que el agua de mares y ríos se moviera y se regara, al final era agua, era obvio. El calor de desierto bajo el sol era obra lógica de ese sol. Pero las cumbres nevadas donde el agua ya no era líquida sino que se hacía sólida. Donde a pleno sol las temperaturas dejaban los ceros altos, era demasiada magia absurda.

En la escuela me explicaron las imágenes de la tele con una leyenda que confirmaba mi sospecha: ese frío era un sortilegio. Escuché allí, por primera vez, la leyenda de Las Cinco Águilas Blancas, recopilada de la tradición oral de los Mirripuyes y que hablaba específicamente de nuestras cumbres nevadas de Mérida.

La leyenda decía más o menos que Caribay, hija del Sol Zuhe y la Luna Chía, vio volar cinco águilas blancas y quiso adornarse con sus plumas. Las siguió tras el rastro de sus sombras por valles y montañas. Desde esas alturas logró verlas posarse en un risco.

Aprovechó su quietud y fue hacia ellas pero no pudo hacerse de sus deseadas plumas. Las águilas estaban congeladas, eran cinco enormes masas de hielo. Caribay, aterrorizada, huyó. A poco, su madre Chía, se oscureció y las cinco águilas despertaron. Enfurecidas, sacudieron sus alas y la montaña toda se cubrió con el plumaje deseado.

Aprovechó su quietud y fue hacia ellas pero no pudo hacerse de sus deseadas plumas. Las águilas estaban congeladas, eran cinco enormes masas de hielo. Caribay, aterrorizada, huyó. A poco, su madre Chía, se oscureció y las cinco águilas despertaron. Enfurecidas, sacudieron sus alas y la montaña toda se cubrió con el plumaje deseado.

Formó parte de mis fantasías por algún tiempo hasta que me encontré con ese paisaje. Descubrí, como en Coro, que la gente establece relaciones entrañables con su entorno y especialmente con los fenómenos y formaciones naturales particulares de sus regiones y de hecho parte de su tránsito vital termina siendo orientado por ese entorno natural. Creo que una forma de propiciar esa fraternidad es asignándole un alma. Convertidos en seres animados hace natural el tutearse con ellos. Esa leyenda de las Cinco Águilas es una muestra de eso.

El recopilador de la leyenda fue Tulio Febres Cordero un merideño que se me hace un soñador pragmático, poliédrico dirían ahora, cuya vida giró en torno a su ciudad y desde muchos ángulos, de las letras a la ciencia. En mis visitas a la zona, ya por trabajo, ya por placer, las conversaciones acerca de los picos nevados se desarrollaban en pronombres de nosotros, vosotros, ellos que equiparaba cualquiera de los glaciares con un humano más.

En alguna oportunidad escuché decir que los glaciares “Tienen masas de hielo suficientes para prepararle sorbetes al mundo entero por centenares de años”. Los presentan como quienes comparten sus golosinas, sus meriendas, lo que nos habla de esa humanización.

Pero esto va más allá de sólo un decir. La verdad es que esos sorbetes se hicieron realidad y bajaron a la ciudad. A comienzos de los años ochenta Manuel Da Silva decide abrir una heladería, Coromoto la llamó. Aunque él confiesa que al retirarse de la fábrica de helados en la que trabajaba, decidió comercializar sus propios helados, yo creo que más bien decidió por la poesía.

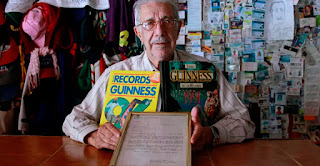

Conocí a Don Manolo, como le llaman todos, en su heladería, modesta como la mayoría de los sitios en Mérida para esa época. Nos contó que llegó de Portugal (tierra de nobel de literatura y grandes poetas) a Mérida, la que adoptó como su ciudad. Se deslumbró con la nieve de los glaciares, se impresionó con los colores de su agricultura y los sabores de la cría y la pesca del sitio y de allí obtuvo la materia prima para su obra: helados, en plural. Tan en plural que más de treinta años después, se conoce como "Heladería Coromoto, la de los mil sabores" la verdad es que eran algo más de 850 y por ello dos veces Record Guinness.

Me parece una hermosísima actividad íntimamente relacionada con su región que la identifica y lo identifica, además de entregar a locales y visitantes miles de pequeños glaciares de colores y sabores con los que, a lo mejor sin quererlo, hizo honor a esas cumbres nevadas que coronaban su mundo adoptado.

Es interesante conocer en sitio, para mejor comprenderlo, la íntima relación de los habitantes con su entorno. Por ejemplo cuando nos contaban de antepasados que mantuvieron una relación bien particular con sus glaciares que fueron proveedores… de frío a domicilio.

Los hieleros eran intermediarios entre las nieves y los hogares. Trasladaban kilos, unos veinte por persona, que con logística rendidora de dos medios viajes con la mitad de la carga y un medio viaje con toda la carga, llevaban la encomienda de la montaña proveedora al pueblo que lo agradecía.

Los hieleros atendieron las encomiendas de los picos nevados para los lugareños hasta que hubo la primera planta productora de hielo y las primeras neveras. El frío domesticado. Me gustó ver la heladería de Don manolo como una herencia de los antiguos Hieleros.

Los hieleros atendieron las encomiendas de los picos nevados para los lugareños hasta que hubo la primera planta productora de hielo y las primeras neveras. El frío domesticado. Me gustó ver la heladería de Don manolo como una herencia de los antiguos Hieleros.

Hace unos meses me topé con un trabajo editorial que hablaba de la desaparición acelerada de los glaciares. Esas formaciones que me fueron tan atractivas desde niño. Que de tan natural presencia y (ahora) cercanía dimos por dada, resulta que es una “especie en extinción”

|

| Nicole: el futuro |

La visita reciente de dos generaciones de mi descendencia al páramo andino y el intercambio de lluvia de imágenes, que a la velocidad de hoy, produce un minuto a minuto de la visita desde la distancia, me confrontó con lo efímero de la vida (Otro concepto de la misma escuela que me contó lo de las Cinco Águilas).

Mientras yo de niño fantaseaba con imágenes nevadas en blanco y negro, esos glaciares o esas Cinco Águilas, si lo prefieren, invitaron, bienvinieron y alojaron a visitantes que, más allá de lo contemplativo, interactuaron deportivamente, hombre-natura, en actividades tan extremas como el descenso en esquí sobre nieve.

Hasta los años sesenta sólo había cinco pistas de esquí consideradas como las más altas del mundo y una de ellas estaba en nuestra Sierra Nevada de Mérida. Era el Pico Espejo. Ciertamente no es una de las cinco Águilas Blancas, pero eso sería solo un detalle porque desde él podía verse la continuidad nívea de las cinco aves legendarias.

A un lado, los Picos Bolívar, La Concha y, como uno, el Humboldt y el Bonpland, compartiendo una misma estructura. Al otro, los picos El Toro y El León.

Hasta los años sesenta sólo había cinco pistas de esquí consideradas como las más altas del mundo y una de ellas estaba en nuestra Sierra Nevada de Mérida. Era el Pico Espejo. Ciertamente no es una de las cinco Águilas Blancas, pero eso sería solo un detalle porque desde él podía verse la continuidad nívea de las cinco aves legendarias.

|

| Año 1956 - Fotografía cortesía de Venezuela Inmortal |

A un lado, los Picos Bolívar, La Concha y, como uno, el Humboldt y el Bonpland, compartiendo una misma estructura. Al otro, los picos El Toro y El León.

Parece mentira hoy a tan relativamente pocos años estemos presenciando la desaparición de esos glaciares al extremo de ser testigos de la agonía del último de ellos.

Otra evidencia de cómo el entorno puede inspirar la vida de sus habitantes es el que quizás fue el último testigo del proceso de deshielo de nuestros glaciares andinos. Se llamaba Francisco. Era otro enamorado de esas nieves. Les escribió canciones, poemas, contrapunteos y hasta chistes. A falta de fotografías, narraba imágenes que podían hacer sentir a quienes bien escucháramos, la nostalgia de un pasado que no habíamos vivido.

Ya el “creador de leyendas” como se le conoció a Tulio Febres Cordero, al tiempo de publicar “Las Cinco Águilas Blancas” escribía esto:

“(…) el deshielo es evidente. De ello no se da cuenta la nueva generación sino a medias; pero los que contemplamos los bellos nevados hace más de cincuenta años, vemos con tristeza que la gran maravilla de Mérida, su diadema de perpetuas nieves, va desapareciendo de un modo sensible.”

Un hombre producto de la magia de los glaciares, me parece. Era años veinte del siglo pasado y esa suerte de predicción, para decirlo en términos de hoy, no llegó a ser trending topic.

................

Un hombre producto de la magia de los glaciares, me parece. Era años veinte del siglo pasado y esa suerte de predicción, para decirlo en términos de hoy, no llegó a ser trending topic.

................

Pues sí, el tiempo pasa. Desde mis fantasías infantiles con las cumbres heladas hasta hoy ya no hay pista para descenso en esquí, Francisco falleció hace unos meses en 2018. La heladería Coromoto vivió sus propias glaciaciones y cerró dos veces por escases de insumos y una tercera por duelo. Don Manuel también nos dejó. Y la leyenda de las Águilas Blancas perderá sentido al explicar algo que no existe.

Dicho en una sola oración: Hoy los glaciares andinos son una nostalgia, ya no más una esperanza.

Y vuelvo a fantasear aquí sentado ante este teclado, ya en clave nostálgica.

Y vuelvo a fantasear aquí sentado ante este teclado, ya en clave nostálgica.

Sumo los años de contemporaneidad amorosa y registro acucioso de los glaciares de Tulio Febres Cordero y Francisco Castillo, también los más de sesenta de Don Manuel Da Silva entre nosotros y los proyecto en el tiempo unos doscientos años hacia adelante. Gracias a la física cuántica pliego el tiempo y perforo. Así traigo del futuro una minicrónica encontrada en el cofre de los libros perdidos al final de ese túnel de gusano o madriguera de conejo (para citar un clásico). Aunque creo que faltan algunas páginas miren lo que dice:

"En una cápsula que se desplaza en este sistema ya multicentenario de ascenso a la montaña y que, no obstante los avances tecnológicos y los cambios de diseño, seguimos llamando teleférico, nos hacen un turisteo contemplativo a distancias de tiempo y de espacio.

Nuestra guía, con el acento del hablar de la zona, marcado por esa eterna amabilidad idiosincrática, nos decía:

-¿Ven aquellas elevaciones? Sí, esos seis picos que a ratos parecen cinco. Pues cuenta la historia que fueron llamados los de las nieves perpetuas. Vistos así, tan verdes o tan ocres, según la temporada, pareciera que estuviéramos hablando de nuestra Atlántida local. Para mí eso es toda una leyenda urbana -Remataba con aires de que era una ocurrencia del momento.

-Ante la leyenda prefiero el mito de las Cinco Águilas Blancas -Dijo la muy joven guía de muy colorados pómulos.

Y continuó:

-Dice el mito que estas cinco águilas, eran muy pero que muy blancas, tanto que solo podían verse contra cielos despejados de ese azul que no sé por qué los padres de mis abuelos llamaban decembrino; mientras que contra cielos nublados solo sus ojos eran perceptibles. Redondos, negros, brillantes. Las águilas eran enormes, eran hermosas, y en su vejez, cargadas de belleza, de valores ancestrales y del poder del frío, se posaron en esas cumbres con la esperanza de eternizarse en ellas y esa ilusión se cumplió.

Blanquearon las cimas, bajaron sus temperaturas, variaron su vegetación, revalorizaron el oxígeno. Y así pasó el tiempo y se hicieron tiempo, hasta que el amor, también con alas, ya no de águila, pero muy amplias, se hizo presente y volando en círculos supo de aquella ilusión de las veneradas águilas blancas.

Entonces el Amor ascendió en espiral y desde un centro cenital, asumiéndose como el único eterno y erudito, en tono arrogante sentenció:

"Toda eternidad, como el amor eterno, es eterna mientras dura"...

Y las nieves se derritieron.

Nota:

Este texto fue producido para el taller de Crónica de la Fundación Biggot

en el primer semestre del año 2019 y rescatado ahora en julio de 2020

a propósito de una generosa nevada, cada vez menos comunes

y muy noticiosas, en las montañas merideñas a las que alude su contenido.

Nicolás Baselice Wierman.

@nbaselice en twitter

Instagram @nbaselice

Julio 2020.

Nota:

Este texto fue producido para el taller de Crónica de la Fundación Biggot

en el primer semestre del año 2019 y rescatado ahora en julio de 2020

a propósito de una generosa nevada, cada vez menos comunes

y muy noticiosas, en las montañas merideñas a las que alude su contenido.

Nicolás Baselice Wierman.

@nbaselice en twitter

Instagram @nbaselice

Julio 2020.

.jpg)

.jpg)